Ракетный двигатель: современные возможности покорения космоса. Как работают ракетные двигатели? Двигатель ракеты схема

Из повседневной практики известно, что в двигателе внутреннего сгорания, топке парового котла - всюду, где происходит сгорание, самое активное участие принимает атмосферный кислород. Без него нет горения. В космическом пространстве воздуха нет, поэтому для работы ракетных двигателей необходимо иметь топливо, содержащее два компонента - горючее и окислитель.

В жидкостных термохимических ракетных двигателях в качестве горючего используется спирт, керосин, бензин, анилин, гидразин, димстилгидразин, жидкий водород, а в качестве окислителя - жидкий кислород, пероксид водорода, азотная кислота, жидкий фтор. Горючее и окислитель для ЖРД хранятся раздельно, в специальных баках и под давлением или с помощью насосов подаются в камеру сгорания, где при их соединении развивается температура 3000 - 4500 °С.

Продукты сгорания, расширяясь, приобретают скорость 2500-4500 м/с, создавая реактивную тягу. Чем больше масса и скорость истечения газов, тем больше сила тяги двигателя. Насосы подают топливо к головке двигателя, в которой смонтировано большое число форсунок. Через одни из них в камеру впрыскивается окислитель, через другие - горючее. В любой машине при сгорании топлива образуются большие тепловые потоки, нагревающие стенки двигателя. Если не охлаждать стенки камеры, то она быстро прогорит, из какого материала ни была бы сделана. ЖРД, как правило, охлаждают одним из компонентов топлива. Для этого камеру делают двухстеночной. В зазоре между стенками протекает компонент топлива.

Большой удельный импульс тяги создает двигатель, работающий на жидком кислороде и жидком водороде. В реактивной струе этого двигателя газы мчатся со скоростью немногим больше 4 км/с. 2

Температура струи около 3000°С, и состоит она из перегретого водяного пара, который образуется при сгорании водорода в кислороде. Основные данные типичных топлив для ЖРД (на Земле) приведены в таблице.

Окислитель Горючее Плотность, кг/м3 Удельный импульс тяги, м/с Удельная теплота сгорания, кДж/кг

Азотная кислота Керосин 1400 2900 6100

Жидкий кислород Керосин 1036 3283 9200

Жидкий кислород Жидкий водород 345 4164 13400

Жидкий кислород Диметилгидразин 1000 3381 9200

Жидкий фтор Гидразин 1312 4275 9350

Основные характеристики жидких ракетных топлив

Но у кислорода наряду с рядом достоинств есть и один недостаток - при нормальной температуре он представляет собой газ. Понятно, что применять в ракете газообразный кислород нельзя, ведь в этом случае пришлось бы хранить его под большим давлением в массивных баллонах. Поэтому уже Циолковский, первый предложивший кислород в качестве компонента ракетного топлива, говорил о жидком кислороде. Чтобы превратить кислород в жидкость, его нужно охладить до температуры -183 °С. Однако сжиженный кислород легко и быстро испаряется, даже если его хранить в специальных теплоизолированных сосудах. Поэтому нельзя, например, долго держать снаряженной ракету, двигатель которой работает на жидком кислороде. Приходится заправлять кислородный бак такой ракеты непосредственно перед пуском.

Азотная кислота не обладает таким недостатком и поэтому является «сохраняющимся> окислителем. Этим объясняется ее прочное положение в ракетной технике, несмотря на существенно меньший удельный импульс тяги, которую она обеспечивает.

Слева - Твердотопливный Ракетный Двигатель (ТПРД)

Справа - Гибридный ракетный двигатель

Использование фтора - наиболее сильного из всех известных химии окислителей - позволит существенно увеличить эффективность ЖРД. Правда, жидкий фтор неудобен в эксплуатации из-за ядовитости и низкой температуры кипения (-188 °С). Но это не останавливает ракетчиков: экспериментальные двигатели на фторе уже существуют. Ф. А. Цандер предложил использовать в качестве горючего легкие металлы - литий, бериллий и др., в особенности как добавку к обычному топливу, например водородно-кислородному. Подобные «тройные композиции» способны обеспечить наибольшую возможную для химических топлив скорость истечения до 5 км/с. Но это уже, вероятно, предел ресурсов химии. Большего она практически сделать пока не может.

Эффективность двигательной установки (ДУ) с ЖРД возрастает с увеличением удельного импульса тяги и плотности топлива. Причем в последнее время предъявляется все больше требований к экологической чистоте как самих компонентов топлива, так и продуктов их сгорания. В настоящее время жидкий кислород и жидкий водород являются наилучшим высокоэффективным, экологически чистым топливом. Однако чрезвычайно низкая плотность жидкого водорода (всего 70 кг/м3) существенно ограничивает возможность его применения. Наилучшими компонентами топлива для ДУ первой ступени являются жидкий кислород и углеводородное горючее. До сих пор в качестве углеводородного горючего (УВГ) чаще всего используют керосин. Однако керосину свойственен ряд недостатков, в связи с чем рассматривается применение метана (СН4), пропана (С3Н8) и сжиженного природного газа.

1 - Камера сгорания

3 - Турбина

4 - Насос окислителя

5 - Насос горючего

7 - Газогенератор

СХЕМА ЖРД БЕЗ ДОЖИГАНИЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА

Увеличение давления в камере сгорания является вторым по важности способом повышения энергетических характеристик ЖРД. Увеличение давления в камерах ЖРД способствует также уменьшению габаритных размеров силовой установки. Следует отметить, что увеличение удельного импульса тяги ЖРД, сокращение габаритных размеров двигателей и носителя в целом может быть обеспечено применением выдвижного сопловного насадка (двухпозиционное сопло), т. е. применением сопла с высотной компенсацией

1 - Камера сгорания

2 - Газовод

3 - Турбина

4 - Насос окислителя

5 - Насос горючего

6 - Генераторный насос горючего

7 - Газогенератор

СХЕМА ЖРД С ДОЖИГАНИЕМ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА

Хотя мы и начали рассказ с ЖРД, нужно сказать, что первым был создан термохимический ракетный двигатель на твердом топливе - ТТРД. Топливо - специальный порох - находится здесь непосредственно в камере сгорания. Камера с реактивным соплом - вот и вся конструкция. РДТТ имеют много преимуществ перед двигателями на жидком топливе: они просты в изготовлении, длительное время могут храниться, всегда готовы к действию, взрывобезопасны. Но по удельному импульсу тяги РДТТ на 10 - 30% уступают жидкостным.

Разработкой отечественных топлив в течение многих лет занимались ученые Государственного института прикладной химии под руководством В. С. Шпака в городе Ленинграде. В зарубежных РН используется:

Смесевое твердое топливо на основе полибутадиенового каучука (НТРВ);

Смесевое твердое топливо на основе полибутадиенакрилнитрильного каучука (PBAN).

Под влиянием идей Ф.А. Цандера и К.Э. Циолковского, а также благоприятных технических перспектив в создании ЖРД, вычисленных при расчетах летных характеристик самолетов с ЖРД, советские специалисты пришли к выводу, что пределы применения поршневых двигателей по скорости и высоте могут быть преодолены применением ЖРД.

Жидкостный ракетный двигатель - ракетный двигатель, работающий на жидких компонентах топлива. ЖРД в общем случае состоит: из одной или нескольких камер, агрегатов системы подачи и автоматики, устройств для создания управляющих усилий и моментов, рамы, магистралей и вспомогательных устройств и агрегатов. Агрегаты автоматики ЖРД входят в совокупность устройств, обеспечивающих управление, регулирование и обслуживание ЖРД. ракетный самолет циолковский ЖРД

Двигательная установка с ЖРД состоит из следующих основных частей: одного или нескольких ЖРД, баков с рабочим телом, агрегатов наддува топливных баков или вытеснительной подачи топлива, рулевых приводов, магистралей соединяющих двигатели с баками, и вспомогательных устройств, автоматики, предназначенной для регулирования, как отдельных узлов ЖРД, так и двигательной установки в целом.

Для работы ЖРД необходимо на борту летательного аппарата иметь рабочие тела, способные вступать в химические экзотермические реакции, т.е. реакции с выделением тепла. Если в результате разложения вещества выделяется тепло, то говорят об унитарном топливе. Наиболее распространены двухкомпонентные топлива, горючее и окислитель которых смешиваются только в камере сгорания.

Топлива ЖРД должны удовлетворять ряду серьезных и иногда противоречивых требований. Одним из основных требований является большая удельная теплота сгорания, или теплотворная способность, т.е. тепловой эффект реакции для 1 кг горючего или топлива в целом. Если в компонентах топлива содержатся еще балластные атомы, не принимающие участия в реакциях, то удельная теплота сгорания может стать недостаточной для получения высоких скоростей истечения продуктов реакции.

Другое требование к топливам ЖРД состоит в том, чтобы в результате реакции образовывалась газовая смесь с минимальной относительной молекулярной массой. Как следует из закона сохранения энергии, при одной и той же подведенной энергии вещества с меньшей относительной молекулярной массой имеют большую скорость истечения.

Требования к топливам ЖРД заключаются в том, что топлива в жидком состоянии должны иметь большую плотность, коррозионная стойкость по отношению к конструкционным материалам, токсичность, чувствительность к удару

Имеется еще ряд других требований, но даже из сопоставления уже перечисленных видно, как важен правильный выбор компонентов топлива. В связи с различными требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, следовательно, и к их ЖРД, используется довольно много различных химических веществ. Применение, в частности, легкокипящих, токсичных агрессивных компонентов вызывает целый ряд дополнительных трудностей при создании и эксплуатации изделий. Однако большинство трудностей удается все же преодолеть.

В качестве горючего в ЖРД применяются углеводороды, водород и т.д. В качестве окислителя используют кислород, азотную кислоту, перекись водорода и т.п.

В некоторых случаях для простоты запуска двигателя применяют самовоспламеняющиеся компоненты, которые активно взаимодействуют между собой. Удельный импульс двигателей, использующих самовоспламеняющиеся топлива не превышает 3500 м/с.

Рассмотрим подробнее некоторые элементы двигателя. В камере сгорания ЖРД происходят процессы испарения, смещения и сгорания компонентов топлива. Головка камеры сгорания снабжена большим числом форсунок, с помощью которых жидкость подвергается распылению на мелкие капли. Это существенно увеличивает интенсивность испарения и перемешивания между собой паров компонентов топлива, что позволяет уменьшить длину камеры, необходимую для полного сгорания. Поскольку используются высокоэффективные топлива, то температура газов внутри камеры может превышать 3000 градусов. Камеры двигателя делаются сравнительно легкими и компактными. На стенки камеры, обычно цилиндрической формы, действует мощный тепловой поток. Чтобы предохранить стенки камер от разрушения, их приходится усиленно охлаждать. С этой целью рубашки камеры делаются двойными. В полость между наружной и внутренней стенками- оболочками подается один из компонентов топлива. Протекая по зазору между оболочками вдоль всей камеры, жидкость нагревается и уносит тепло, подходящее с огневой стороны камеры. Нагретый компонент впрыскивается через форсунки в камеру сгорания. Конструктивно стенки камер сгорания различных двигателей выполнены или в виде двух цилиндров, связанных между собой внутренними вставками, по которым протекает охлаждающий компонент, и т.д. Однако такого наружного охлаждения иногда недостаточно, и у стенки внутри камеры сгорания приходится снижать температуру газа. Это достигается обычно за счет подачи части горючего непосредственно в пристеночный слой. Для камер ЖРД, работающих очень короткое время, иногда не применяют специального охлаждения, а тепло, идущее в стенки камеры, расходуется на нагрев достаточно массивной конструкции камеры.

У ЖРД может быть одна или несколько камер. В зависимости от назначения двигателя и величины его тяги диаметры и длины камер изменяются в широких пределах. Камера ЖРД состоит из смесительной головки с форсунками, камеры сгорания и сопла. Наиболее узкое сечение сопла, где газ разгоняется до скорости звука, называется критическим сечением. В районе критического сечения стенки сопла приходится охлаждать значительно интенсивнее, чем наиболее теплонапряженные части камеры двигателя. В сверхзвуковой части сопла теплоподвод в стенки уменьшается настолько, что концевые части сопла можно делать без жидкостного охлаждения.

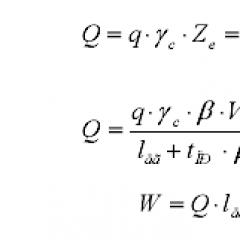

Рис. 1. Схема жидкостного ракетного двигателя.

Расширение сопла существенно влияет на величину удельного импульса и зависит от соотношения давлений в двигателе и окружающей среды.

Развитие ЖРД ведет свое начало примерно от рубежа XIX и XX столетий. В этот период были заложены основы теории реактивного движения и механики тел переменной массы. В разработке этих вопросов значительна роль выдающихся русских ученых Н.Е. Жуковского (1847-1921), И.В. Мещерского (1859-1935) и др.

Однако крупнейшим вкладом в развитие проблем реактивного движения явились работы знаменитого русского ученого К.Э. Циолковского (1857- 1935), по праву считающегося основоположником современной космонавтики и ракетной техники. Начав интересоваться проблемами реактивного движения в 1883г., К.Э. Циолковский опубликовал в 1903г. получивший впоследствии всемирную известность труд «Исследование мировых пространств реактивными приборами». В этой работе Циолковский изложил основы ракетодинамики и описал ракету как средство для космических полетов. Предложенная им схема ракетного двигателя на жидком топливе стала базой для разработок, выполненных его последователями. Пророческими оказались его высказывания о выборе топлива и некоторых особенностях устройства такого двигателя. Циолковским были предложены: кислородно-углеводородное и кислородно-водородное топлива; регенеративное охлаждение камеры сгорания и сопла двигателя компонентами жидкого топлива; керамическая изоляция этих элементов конструкции; раздельное хранение и насосная подача компонентов топлива в смесительную головку камеры с последующим сжиганием; управление вектором тяги поворотом выходной части сопла и газовыми рулями. Им была показана первостепенная важность высокой скорости истечения рабочего тела из двигателя и охарактеризованы способы ее увеличения.

Первыми последователями Циолковского в нашей стране были талантливые ученые и изобретатели Ю.В. Кондратюк (1897-1942), Ф.А. Цандер (1887-1933) и В.П.Глушко (1908-1989).

Ю.В Кондратюк работал независимо от Циолковского. Его основное теоретическое исследование «Завоевание межпланетных пространств» (1929) отчасти повторило и дополнило работы Циолковского, некоторые вопросы нашли новое решение. В частности, Кондратюк предложил в качестве топлива для двигателей некоторые металлы и их водородные соединения.

Ф.А. Цандер еще в студенческие годы изучал труды Циолковского и интересовался вопросами космических полетов. В 1924г. он изложил свою основную идею - сочетание ракеты с самолетом для взлета с Земли и последующее сжигание металлических частей самолета в качестве горючего для реактивного двигателя. Цандером выполнены теоретические исследования различных вопросов воздушно-реактивных и ракетных двигателей, начал работы по их практической реализации.

В.П. Глушко еще в юности увлекался вопросами космонавтики. В письме Циолковскому от 26 сентября 1923г. он написал, что уже более 2 лет поглощен идеей межпланетных путешествий. С 1924г. Глушко начинает публиковать научно-популярные и научные работы по ракетно-космической технике. В 1930г. Глушко предложил в качестве компонентов ракетного топлива азотную кислоту, смесь азотной кислоты с четырехокисью азота, тетранитрометан, перекись водорода, смеси фтора с кислородом, трехкомпонентное топливо и др., была разработана керамическая теплоизоляция камеры сгорания двуокисью циркония. В 1931г. Глушко предложил, а в 1933г. внедрил химическое зажигание и самовоспламеняющееся топливо. Тогда же были разработаны профилированное сопло, карданная подвеска двигателя для управления полетом ракеты, конструкция турбонасосного агрегата с центробежными топливными насосами.

Глушко выполнены многочисленные теоретические и экспериментальные исследования по важнейшим вопросам создания и развития ЖРД, разработано большое количество конструкций двигателей от первых отечественных опытных ракетных моторов (ОРМ) до новейших образцов, летающих в космос. Являясь одним из пионеров ракетной техники, Глушко по праву считается основоположником отечественного ракетного двигателестроения.

Теми же путями, что и Циолковский, но позднее его, подошли к идее создания ракет с ЖРД в зарубежных странах.

Циолковский не проводил экспериментальных работ по созданию ЖРД. Эта задача решалась его учениками и последователями, как в СССР, так и за рубежом.

В США экспериментальные работы были начаты Р.Годдардом (1882-1945), предложившим много различных технических решений в области создания ЖРД и ракет с ними.

В США уже в 1921г. Годдардом были проведены стендовые испытания экспериментального ЖРД, работавшего на кислородно-эфирном топливе. 16 марта 1926г. им был осуществлен первый запуск экспериментальной жидкостной ракеты.

В Германии стендовые испытания ЖРД были начаты Обертом в 1929г., а летные испытания жидкостных ракет Винклером с 1931г. С 1937г. под руководством Вернера фон Брауна разрабатывалась наиболее мощная по тому времени ракета Фау-2, летные испытания которой были начаты в 1942г.

В СССР начало экспериментальных работ по реализации идей Циолковского относится к 15 маю 1929г., когда в составе Газодинамической лаборатории в Ленинграде было создано и приступило к практической деятельности первое опытно- конструкторское подразделение для разработки ракет и электрических и жидкостных ракетных двигателей к ним. Руководил подразделением Глушко. В этом подразделении в 30-х гг. было создано семейство опытных ЖРД с тягой от 60 до 300 кгс, работавших на различных жидких окислителях и горючих. Двигатели имели обозначение ОРМ (опытный ракетный мотор).

Первый советский экспериментальный ЖРД ОРМ-1 был разработан и построен в 1930-1931гг. Топливо двигателя - четырехокись азота и толуол или жидкий кислород и бензин. При испытании на кислородном топливе ОРМ-1 развивал тягу до 20 кгс.

Рис. 2. Первый отечественный жидкостно-ракетный двигатель ОРМ-1.

В период 1930-1933г. в ГДЛ была создана серия ЖРД от ОРМ-1 до ОРМ-52. Наиболее мощный ЖРД ОРМ-52 работал на азотной кислоте и керосине и развивал тягу до 250…300 кгс при давлении в камере сгорания 2…2,5 МПа.

В ГДЛ были впервые успешно решены многие практические вопросы создания ЖРД, определены дальнейшие пути развития.

Проблемы ракетной техники, привлекавшие широкое внимание, разрабатывались многими советскими энтузиастами на общественных началах. Их объединения получили название групп изучения реактивного движения (ГИРД). Такие общественные организации при Осовиахиме были созданы в 1931г. в Москве (МосГИРД) и Ленинграде (ЛенГИРД), позже - в других городах. Среди организаторов и активных работников МосГИРД были Ф.А. Цандер, С.П. Королев, В.П. Ветчинкин, М.К. Тихонравов, Ю.А. Победоносцев и др. МосГИРД развернула широкую лекционную и печатную пропаганду, организовала курсы по теории реактивного движения и начала работу по проектированию авиационного ЖРД ОР-2 Ф.А.Цандера для ракетоплана РП-1. В 1932г. в Москве на базе МосГИРД была создана научно-исследовательская и опытно-конструкторская организация по разработке ракет и двигателей, также именовавшаяся ГИРД, а ее начальником стал С.П. Королев.

Двигатели, разрабатывавшиеся в ГИРД, использовали в качестве окислителя жидкий кислород, а в качестве горючего - бензин и этиловый спирт. Первый ЖРД Цандера, ОР-2, был испытан в 1933г., он работал на кислороде и бензине.

В конце 1933г. в Москве на базе ГДЛ и ГИРД был создан первый в мире государственный Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ). Специалисты по ЖРД, выросшие в ГДЛ, разработали в РНИИ в 1934-1938гг. серию экспериментальных двигателей от ОРМ-53 до ОРМ-102 и газогенератор ГГ-1, работавший часами на азотной кислоте и керосине с водой при температуре 850 К и давлении 2,5 МПа. Двигатель ОРМ-65, прошедший официальные испытания в 1936г., был наиболее совершенным двигателем своего времени. Двигатель работал на азотной кислоте и керосине, тяга регулировалась в пределах 50…175 кгс, запуск многократный, в том числе автоматизированный. Огневые испытания ОРМ-65 проходили на летательных аппаратах конструкции С.П.Королева, крылатой ракете 212 и ракетном планере РП-318-1. 28 февраля 1940г. летчик В.П.Федоров совершил первый полет на ракетном планере с двигателем РДА-1 - 150, который был модификацией ОРМ-65.

Начались реальные экспериментальные работы по использованию ЖРД на планерах и самолетах. Эти работы продолжались всю войну и первые послевоенные годы.

Россия располагает развитыми стратегическими ядерными силами, основным компонентом которых являются межконтинентальные баллистические ракеты разных типов, используемые в составе стационарных или подвижных грунтовых комплексов, а также на подводных лодках. При определенном сходстве на уровне базовых идей и решений, изделия этого класса имеют заметные различия. В частности, используются ракетные двигатели разных типов и классов, соответствующие тем или иным требованиям заказчика.

С точки зрения особенностей силовых установок все устаревшие, актуальные и перспективные МБР можно разделить на два основных класса. Такое может оснащаться жидкостными ракетными двигателями (ЖРД) или двигателями на твердом топливе (РДТТ). Оба класса имеют свои преимущества, благодаря чему находят применение в различных проектах, и пока ни один из них не смог вытеснить из своей области «конкурента». Вопрос силовых установок представляет большой интерес и стоит отдельного рассмотрения.

и теория

Известно, что первые ракеты, появившиеся много веков назад, оснащались твердотопливными двигателями на самом простом горючем. Такая силовая установка сохраняла свои позиции до прошлого века, когда были созданы первые системы на жидком топливе. В дальнейшем развитие двух классов двигателей шло параллельно, хотя ЖРД или РДТТ время от времени сменяли друг друга в качестве лидеров отрасли.

Пуск ракеты УР-100Н УТТХ с жидкостным двигателем. Фото Rbase.new-factoria.ru

Первые дальнобойные ракеты, развитие которых привело к появлению межконтинентальных комплексов, оснащались жидкостными двигателями. В середине прошлого века именно ЖРД позволяли получить желаемые характеристики при использовании доступных материалов и технологий. Позже специалисты ведущих стран приступили к разработке новых сортов баллиститных порохов и смесового топлива, результатом чего стало появление РДТТ, пригодных для использования на МБР.

К настоящему времени в стратегических ядерных силах разных стран получили распространение как жидкостные, так и твердотопливные ракеты. Любопытно, что российские МБР комплектуются силовыми установками обоих классов, тогда как Соединенные Штаты еще несколько десятилетий назад отказались от жидкостных двигателей в пользу твердотопливных. Несмотря на такую разницу подходов, обеим странам удалось построить ракетные группировки желаемого облика с требуемыми возможностями.

В области межконтинентальных ракет первыми стали жидкостные двигатели. Такие изделия имеют ряд преимуществ. Жидкое горючее позволяет получить более высокий удельный импульс, а конструкция двигателя допускает изменение тяги сравнительно простыми способами. Большую часть объемов ракеты с ЖРД занимают баки топлива и окислителя, что определенным образом снижает требования к прочности корпуса и упрощает его производство.

Одновременно с этим ЖРД и ракеты, оснащенные ими, не лишены недостатков. В первую очередь, такой двигатель отличается высочайшей сложностью производства и эксплуатации, негативно сказывающейся на стоимости изделия. МБР первых моделей имели недостаток в виде сложности подготовки к запуску. Заправка топлива и окислителя осуществлялась непосредственно перед стартом, а кроме того, в некоторых случаях была связана с некоторыми рисками. Все это негативным образом сказывалось на боевых качествах ракетного комплекса.

Жидкостные ракеты Р-36М в транспортно-пусковых контейнерах. Фото Rbase.new-factoria.ru

Ракетный двигатель твердого топлива и построенная на его основе ракета имеет положительные стороны и преимущества перед жидкостной системой. Главный плюс – меньшая стоимость производства и упрощенная конструкция. Также у РДТТ отсутствуют риски утечек агрессивного топлива, а кроме того, они отличаются возможностью более длительного хранения. На активном участке полета МБР твердотопливный двигатель обеспечивает лучшую динамику разгона, сокращая вероятность успешного перехвата.

Твердотопливный двигатель проигрывает жидкостному по своему удельному импульсу. Поскольку горение заряда твердого топлива почти не поддается контролю, управление тягой двигателя, остановка или повторный запуск требуют особых технических средств, отличающихся сложностью. Корпус РДТТ выполняет функции камеры сгорания и потому должен иметь соответствующую прочность, что предъявляет особые требования к используемым агрегатам, а также негативно сказывается на сложности и стоимости производства.

ЖРД, РДТТ и СЯС

В настоящее время на вооружении стратегических ядерных сил России состоит около десятка МБР разных классов, предназначенных для решения актуальных боевых задач. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) эксплуатируют ракеты пяти типов и ожидают появления еще двух новых комплексов. Такое же количество ракетных комплексов используется на подводных подлодках ВМФ, однако в интересах морской компоненты «ядерной триады» пока не разрабатываются принципиально новые ракеты.

Несмотря на свой солидный возраст, в войсках все еще остаются ракеты УР-100Н УТТХ и Р-36М/М2. Подобные МБР тяжелого класса имеют в своем составе несколько ступеней с собственными жидкостными двигателями. При большой массе (более 100 т у УР-100Н УТТХ и около 200 т у Р-36М/М2) ракеты двух типов несут значительный запас горючего, обеспечивающий отправку тяжелой головной части на дальность не менее 10 тыс. км.

Общий вид ракеты РС-28 "Сармат". Рисунок "Государственный ракетный центр" / makeyev.ru

С конца пятидесятых годов в нашей стране изучалась проблематика применения РДТТ на перспективных МБР. Первые реальные результаты в этой области были получены к началу семидесятых. В последние десятилетия такое направление получило новый толчок, благодаря чему появилось целое семейство твердотопливных ракет, представляющих собой последовательное развитие общих идей и решений на основе современных технологий.

В настоящее время РВСН располагает ракетами РТ-2ПМ «Тополь», РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и РС-24 «Ярс». При этом все подобные ракеты эксплуатируются как с шахтными, так и с подвижными грунтовыми пусковыми установками. Ракеты трех типов, созданные на основе общих идей, построены по трехступенчатой схеме и оснащаются твердотопливными двигателями. Выполнив требования заказчика, авторы проектов сумели минимизировать габариты и массу готовых ракет.

Ракеты комплексов РТ-2ПМ, РТ-2ПМ2 и РС-24 имеют длину не более 22,5-23 м при максимальном диаметре менее 2 м. Стартовая масса изделий – порядка 45-50 т. Забрасываемый вес, в зависимости от типа изделия, достигает 1-1,5 т. Ракеты линейки «Тополь» комплектуются моноблочной головной частью, тогда как «Ярс», по известным данным, несет несколько отдельных боевых блоков. Дальность полета – не менее 12 тыс. км.

Нетрудно заметить, что при основных летных характеристиках на уровне более старых жидкостных ракет, твердотопливные «Тополи» и «Ярсы» отличаются меньшими габаритами и стартовым весом. Впрочем, при всем этом они несут меньшую полезную нагрузку.

Подвижный грунтовый комплекс "Тополь". Фото Минобороны РФ

В будущем на вооружение РВСН должны поступит несколько новых ракетных комплексов. Так, проект РС-26 «Рубеж», создававшийся в качестве варианта дальнейшего развития системы «Ярс», вновь предусматривает использование многоступенчатой схемы с РДТТ на всех ступенях. Ранее появлялась информация, согласно которой система «Рубеж» предназначается для замены устаревающих комплексов РТ-2ПМ «Тополь», что и сказалось на основных особенностях ее архитектуры. По основным техническим характеристикам «Рубеж» не должен значительно отличаться от «Тополя», хотя возможно применение иной полезной нагрузки.

Еще одна перспективная разработка – тяжелая МБР типа РС-28 «Сармат». По официальным данным, этот проект предусматривает создание трехступенчатой ракеты с жидкостными двигателями. Сообщалось, что ракета «Сармат» будет иметь длину порядка 30 м при стартовой массе свыше 100 т. Она сможет нести «традиционные» специальные боевые блоки или гиперзвуковую ударную систему нового типа. За счет применения ЖРД с достаточными характеристиками предполагается получить максимальную дальность полета на уровне 15-16 тыс. км.

В распоряжении военно-морского флота имеется несколько типов МБР с разными характеристиками и возможностями. Основу морской компоненты СЯС в настоящее время составляют баллистические ракеты подводных лодок семейства Р-29РМ: собственно Р-29РМ, Р-29РМУ1, Р-29РМУ2 «Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер». Кроме того, несколько лет назад в арсеналы попала новейшая ракета Р-30 «Булава». Насколько известно, сейчас российская промышленность разрабатывает несколько проектов модернизации ракет для подлодок, но о создании принципиально новых комплексов речи пока не идет.

В области отечественных МБР для подлодок наблюдаются тенденции, напоминающие о развитии «сухопутных» комплексов. Более старые изделия Р-29РМ и все варианты их модернизации имеют три ступени и оснащаются несколькими жидкостными двигателями. При помощи такой силовой установки ракета Р-29РМ способна доставить на дальность не менее 8300 км четыре или десять боевых блоков разной мощности общей массой 2,8 т. В проекте модернизации Р-29МР2 «Синева» предусматривалось использование новых систем навигации и управления. В зависимости от имеющейся боевой нагрузки, ракета длиной 14,8 м и массой 40,3 т способна лететь на дальность до 11,5 тыс. км.

Загрузка ракеты комплекса "Тополь-М" в шахтную пусковую установку. Фото Минобороны РФ

Более новый проект ракеты для подлодок Р-30 «Булава», наоборот, предусматривал использование твердотопливных двигателей на всех трех ступенях. Среди прочего, это позволило уменьшить длину ракеты до 12,1 м и сократить стартовый вес до 36,8 т. При этом изделие несет боевую нагрузку массой 1,15 т и доставляет ее на дальность до 8-9 тыс. км. Не так давно было объявлено о разработке новой модификации «Булавы», отличающейся иными габаритами и увеличенной массой, за счет чего удастся повысить боевую нагрузку.

Тенденции развития

Хорошо известно, что в последние десятилетия российское командование сделало ставку на разработку перспективных твердотопливных ракет. Результатом этого стало последовательное появление комплексов «Тополь» и «Тополь-М», а затем «Ярс» и «Рубеж», ракеты которых комплектуются РДТТ. ЖРД, в свою очередь, остаются только на сравнительно старых «сухопутных» ракетах, эксплуатация которых уже подходит к концу.

Впрочем, полный отказ от жидкостных МБР пока не планируется. В качестве замены для имеющихся УР-100Н УТТХ и Р-36М/М2 создается новое изделие РС-28 «Сармат» с аналогичной силовой установкой. Таким образом, жидкостные двигатели в обозримом будущем будут использоваться только на ракетах тяжелого класса, тогда как прочие комплексы будут оснащаться твердотопливными системами.

Ситуация с баллистическими ракетами подводных лодок выглядит похоже, но имеет некоторые отличия. В этой сфере так же сохраняется значительное число жидкостных ракет, но единственный новый проект предусматривает применение РДТТ. Дальнейшее развитие события можно предугадать, изучив имеющиеся планы военного ведомства: программа развития подводного флота явно указывает на то, какие ракеты имеют большое будущее, а какие со временем будут списаны.

Самоходная пусковая установка РС-24 "Ярс". Фото Vitalykuzmin.net

Более старые ракеты Р-29РМ и их последние модификации предназначаются для АПЛ проектов 667БДР и 667БДРМ, тогда как Р-30 разрабатывались для использования на новейших ракетоносцах проекта 955. Корабли семейства «667» постепенно вырабатывают свой ресурс и со временем будут списаны ввиду полного морального и физического устаревания. Вместе с ними, соответственно, флоту придется отказаться и от ракет семейства Р-29РМ, которые попросту останутся без носителей.

Первые ракетные подводные крейсеры проекта 955 «Борей» уже приняты в боевой состав ВМФ, а кроме того, продолжается строительство новых подводных лодок. Это означает, что в обозримом будущем флот получит значительную группировку носителей ракет «Булава». Служба «Бореев» будет продолжаться в течение нескольких десятилетий, и поэтому ракеты Р-30 будут оставаться в строю. Возможно создание новых модификаций такого оружия, способных дополнить, а затем и заменить МБР базовой версии. Так или иначе, изделия семейства Р-30 со временем заменят устаревающие ракеты линейки Р-29РМ в роли основы морской составляющей стратегических ядерных сил.

Плюсы и минусы

Разные классы ракетных двигателей, используемые на современных стратегических ракетах, имеют свои плюсы и минусы того или иного рода. Жидкостные и твердотопливные системы превосходят друг друга по одним параметрам, но проигрывают в других. Как следствие, заказчикам и конструкторам приходится выбирать тип силовой установки в соответствии с имеющимися требованиями.

Условный ЖРД отличается от РДТТ более высокими показателями удельного импульса и иными преимуществами, что позволяет нарастить полезную нагрузку. Одновременно с этим соответствующий запас жидкого горючего и окислителя приводит к росту габаритов и массы изделия. Таким образом, жидкостная ракета оказывается оптимальным решением в контексте развертывания большого числа шахтных пусковых установок. На практике это означает, что в настоящее время значительная часть пусковых шахт занята ракетами Р-36М/М2 и УР-100Н УТТХ, а в будущем их заменят перспективные РС-28 «Сармат».

Ракеты типа «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» используются как с шахтными установками, так и в составе подвижных грунтовых комплексов. Последняя возможность обеспечена, в первую очередь, малым стартовым весом ракет. Изделие массой не более 50 т можно разместить на специальном многоосном шасси, чего не сделаешь с существующими или гипотетическими жидкостными ракетами. Новый комплекс РС-26 «Рубеж», рассматриваемый в качестве замены для «Тополя», так же основывается на похожих идеях.

Ракета подводных лодок Р-29РМ. Рисунок "Государственный ракетный центр" / makeyev.ru

Характерная черта ракет с РДТТ в виде сокращения габаритов и массы также имеет значение в контексте вооружений флота. Ракета для подлодки должна иметь минимальные размеры. Соотношение габаритов и летных характеристик ракет Р-29РМ и Р-30 показывает, как именно можно использовать подобные преимущества на практике. Так, в отличие от своих предшественников, новейшие АПЛ проекта 955 не нуждаются в крупной надстройке, прикрывающей верхнюю часть пусковых установок.

Впрочем, сокращение массы и габаритов имеет свою цену. Более легкие твердотопливные ракеты отличаются от других отечественных МБР меньшей боевой нагрузкой. Кроме того, специфика РДТТ приводит к менее высокому весовому совершенству в сравнении с жидкостными ракетами. Однако, по всей видимости, подобные проблемы решаются путем создания более эффективных боевых частей и систем управления.

Несмотря на длительные научные и конструкторские работы, а также массу споров, условное противостояние жидкостных и твердотопливных двигателей пока не закончилось безусловной победой одного из «конкурентов». Наоборот, российские военные и инженеры пришли к взвешенному выводу. Двигатели разных типов используются в тех сферах, где могут показать наилучшие результаты. Таким образом, легкие ракеты для сухопутных мобильных комплексов и подводных лодок получают РДТТ, тогда как тяжелые ракет с шахтным пуском и сейчас, и в будущем должны комплектоваться жидкостными установками.

В существующей ситуации, с учетом имеющихся возможностей и перспектив, подобный подход выглядит наиболее логичным и удачным. Он позволяет на практике получить максимальные результаты при заметном сокращении влияния негативных факторов. Вполне возможно, что такая идеология будет сохраняться и в будущем, в том числе и с применением перспективных технологий. Это означает, что в ближайшем и в отдаленном будущем российские стратегические ядерные силы смогут получать современные межконтинентальные баллистические ракеты с максимально возможными характеристиками и боевыми качествами, прямо влияющими на эффективность сдерживания и безопасность страны.

По материалам сайтов:

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://interfax.ru/

http://flot.com/

http://rbase.new-factoria.ru/

http://kapyar.ru/

http://missiles.ru/

http://makeyev.ru/

Реактивное движение - это такой процесс, при котором от определенного тела с некоторой скоростью отделяется одна из его частей. Сила, которая возникает при этом, работает сама по себе, без малейшего контакта с внешними телами. Реактивное движение стало толчком к созданию реактивного двигателя. Принцип работы его основан именно на этой силе. Как же действует такой двигатель? Попробуем разобраться.

Исторические факты

Идею использования реактивной тяги, которая позволила бы преодолеть силу притяжения Земли, выдвинул в 1903 году феномен российской науки - Циолковский. Он опубликовал целое исследование на данную тему, но оно не было воспринято серьезно. Константин Эдуардович, пережив смену политического строя, потратил годы трудов, чтобы доказать всем свою правоту.

Сегодня очень много слухов о том, что первым в данном вопросе был революционер Кибальчич. Но завещание этого человека к моменту публикации трудов Циолковского было погребено вместе с Кибальчичем. Кроме того, это был не полноценный труд, а лишь эскизы и наброски - революционер не смог подвести надежную базу под теоретические выкладки в своих работах.

Как действует реактивная сила?

Чтобы понять принцип работы реактивного двигателя, нужно понимать, как действует эта сила.

Итак, представим выстрел из любого огнестрельного оружия. Это наглядный пример действия реактивной силы. Струя раскаленного газа, который образовался в процессе сгорания заряда в патроне, отталкивает оружие назад. Чем мощнее заряд, тем сильнее будет отдача.

А теперь представим процесс зажигания горючей смеси: он проходит постепенно и непрерывно. Именно так выглядит принцип работы прямоточного реактивного двигателя. Подобным образом работает ракета с твердотопливным реактивным двигателем - это наиболее простая из его вариаций. С ней знакомы даже начинающие ракетомоделисты.

В качестве горючего для реактивных двигателей вначале применяли дымный порох. Реактивные двигатели, принцип работы которых был уже более совершенен, требовали топлива с основой из нитроцеллюлозы, которая растворялась в нитроглицерине. В больших агрегатах, запускающих ракеты, выводящие шаттлы на орбиту, сегодня используют специальную смесь полимерного горючего с перхлоратом аммония в качестве окислителя.

Принцип действия РД

Теперь стоит разобраться с принципом работы реактивного двигателя. Для этого можно рассмотреть классику - жидкостные двигатели, которые практически не изменились со времен Циолковского. В этих агрегатах применяется топливо и окислитель.

В качестве последнего используется жидкий кислород либо же азотная кислота. В качестве горючего применяют керосин. Современные жидкостные двигатели криогенного типа потребляют жидкий водород. Он при окислении кислородом увеличивает удельный импульс (на целых 30 процентов). Идея о том, что можно использовать водород, также родилась в голове Циолковского. Однако на тот момент по причине чрезвычайной взрывоопасности пришлось искать другое горючее.

Принцип работы состоит в следующем. Компоненты поступают в камеру сгорания из двух отдельных баков. После смешивания они превращаются в массу, которая при сгорании выделяет огромное количество тепла и десятки тысяч атмосфер давления. Окислитель подается в камеру сгорания. Топливная смесь по мере прохождения между сдвоенными стенками камеры и сопла охлаждает эти элементы. Далее горючее, подогретое стенками, попадет через огромное количество форсунок в зону воспламенения. Струя, которая формируется при помощи сопла, вырывается наружу. За счет этого и обеспечивается толкающий момент.

Кратко принцип работы реактивного двигателя можно сравнить с паяльной лампой. Однако последняя устроена значительно проще. В схеме ее работы нет различных вспомогательных систем двигателя. А это компрессоры, нужные для создания давления впрыска, турбины, клапана, а также прочие элементы, без которых реактивный двигатель просто невозможен.

Несмотря на то что жидкостные двигатели потребляют очень много горючего (расход топлива составляет примерно 1000 грамм на 200 килограммов груза), их до сих пор используют в качестве маршевых агрегатов для ракеты-носителей и маневровых для орбитальных станций, а также других аппаратов космического назначения.

Устройство

Устроен типичный реактивный двигатель следующим образом. Основные его узлы - это:

Компрессор;

Камера для сгорания;

Турбины;

Выхлопная система.

Рассмотрим данные элементы более подробно. Компрессор представляет собой несколько турбин. Их задача - всасывать и сжимать воздух по мере того, как он проходит через лопасти. В процессе сжатия повышается температура и давление воздуха. Часть такого сжатого воздуха подается в камеру сгорания. В ней воздух смешивается с топливом и происходит воспламенение. Этот процесс еще больше увеличивает тепловую энергию.

Смесь выходит из камеры сгорания на высокой скорости, а затем расширяется. Далее она следует еще через одну турбину, лопасти которой вращаются за счет воздействия газов. Эта турбина, соединяясь с компрессором, находящимся в передней части агрегата, и приводит его в движение. Воздух, нагретый до высоких температур, выходит через выпускную систему. Температура, уже достаточно высокая, продолжает расти за счет эффекта дросселирования. Затем воздух выходит окончательно.

Мотор самолета

В самолетах также используются эти двигатели. Так, например, в огромных пассажирских лайнерах устанавливают турбореактивные агрегаты. Они отличаются от обычных наличием двух баков. В одном находится горючее, а в другом - окислитель. В то время как турбореактивный мотор несет только топливо, а в качестве окислителя используется воздух, нагнетаемый из атмосферы.

Турбореактивный мотор

Принцип работы реактивного двигателя самолета основан на той же реактивной силе и тех же законах физики. Самая важная часть - это лопасти турбины. От размеров лопасти зависит итоговая мощность.

Именно благодаря турбинам вырабатывается тяга, которая нужная для ускорения самолетов. Каждая из лопастей в десять раз мощнее обыкновенного автомобильного ДВС. Турбины установлены после камеры сгорания там, где наиболее высокое давление. А температура здесь может достигать полутора тысяч градусов.

Двухконтурный РД

Эти агрегаты имеют массу преимуществ перед турбореактивными. Например, значительно меньший расход топлива при той же мощности.

Но сам двигатель имеет более сложную конструкцию и больший вес.

Да и принцип работы двухконтурного реактивного двигателя немного другой. Воздух, захватываемый турбиной, частично сжимается и подается в первый контур на компрессор и на второй - к неподвижным лопастям. Турбина при этом работает в качестве компрессора низкого давления. В первом контуре двигателя воздух сжимается и подогревается, а затем посредством компрессора высокого давления подается в камеру сгорания. Здесь происходит смесь с топливом и воспламенение. Образуются газы, которые подаются на турбину высокого давления, за счет чего и вращаются лопасти турбины, подающие, в свою очередь, вращательное движение на компрессор высокого давления. Затем газы проходят через турбину низкого давления. Последняя приводит в действие вентилятор и, наконец, газы попадают наружу, создавая тягу.

Синхронные РД

Это электрические моторы. Принцип работы синхронного реактивного двигателя аналогичен работе шагового агрегата. Переменный ток подается на статор и создает магнитное поле вокруг ротора. Последний вращается за счет того, что пытается минимизировать магнитное сопротивление. Эти моторы не имеют отношения к освоению космоса и запуску шаттлов.